「寝違えて3日経つのに、首を回すとまだ痛くて…」

「湿布を貼ったりマッサージしても全然良くならなくて…」

「もしかしてヘルニアなのかと心配で夜も眠れません…」

今治市にお住まいの方で、こんな寝違えでのお悩み、ありませんか?

寝違えが治らないと、日常生活にも支障が出て本当に辛いですよね。

私の治療院でも、「寝違えが1週間以上続いている」という患者さんが普段より多く来院されます。

でもご安心ください。

この記事では、寝違えが治らない本当の原因と、やってはいけない対処法、そして正しいアプローチをお伝えします。

「首をマッサージしたり温めたりしていれば治るでしょ?」

そう思われるかもしれません。

実は、寝違えが治らない場合は、首だけのアプローチでは根本的な解決にならず、肩甲骨や姿勢を含めた全身のバランスを整えることが最も効果的なんです。

その理由と対策を、分かりやすくまとめました。

ぜひ最後までご覧ください。

寝違え?首の痛みが治らない時にやってはいけない3つの行動

◉なぜ首だけの対処では限界があるの?

寝違えについては、一般的に「首をマッサージする」「湿布を貼る」「首や肩のストレッチでほぐす」と言われる方が多いです。

実は、これらの方法だけでは一時的な症状緩和はできても、根本的な原因はそのまま残ってしまいます。

特に治らない寝違えの場合、首の筋肉だけでなく、周辺の筋膜や深部の筋肉、さらには肩甲骨周りの動きにも問題があることが多いんです。

首だけをほぐしても、肩甲骨や背中の緊張が残っていると、また同じように首に負担がかかり続けてしまいます。

**やってはいけない行動1:痛みがあるのに無理に首を動かす**

首が痛いと、どういう動きができるか?色々と気になって動かし過ぎてしまうことも。

炎症が起きている状態で無理に動かすと、さらに筋肉や靭帯を傷めてしまう可能性があります。

特に寝違えの直後は、筋肉が緊張して固まっている状態です。

この時期に無理な動きを加えると、筋肉の損傷が広がり、治癒期間が長引いてしまうことがあります。

**やってはいけない行動2:強すぎるマッサージ**

硬くなった筋肉はどうしても強くマッサージしたくなってしまいます。

寝違えで痛んでいる筋肉は、既にダメージを受けている状態です。

そこに強い刺激を加えると、かえって炎症が悪化し、痛みが増してしまうことがあります。

**やってはいけない行動3:長時間の冷やしすぎ・温めすぎ**

「とりあえず冷やしておけば大丈夫」「温めれば血行が良くなって治る」

このような極端な温度療法も注意が必要です。

急性期なのか慢性期なのか、筋肉の状態によって適切な温度療法は変わります。

しかし、筋肉の状態に合わない温度療法を続けてしまうと、回復が遅れることがあります。

寝違えが治らないのはヘルニアのせい?意外な関係性と予防法

◉繰り返す寝違えとヘルニアの共通点

「寝違えを何度も繰り返すのは、もしかしてヘルニアが原因?」

このような不安を抱える方も少なくありません。

実は、寝違えとヘルニアには直接的な因果関係はありません。

しかし、同じ根本的な原因から起こることが多いのも事実です。

**共通する根本原因** 寝違えを繰り返す人とヘルニアになりやすい人には、以下の共通点があります:

寝違えを繰り返す人とヘルニアになりやすい人には、以下の共通点があります:

**1. 長時間の不良姿勢**

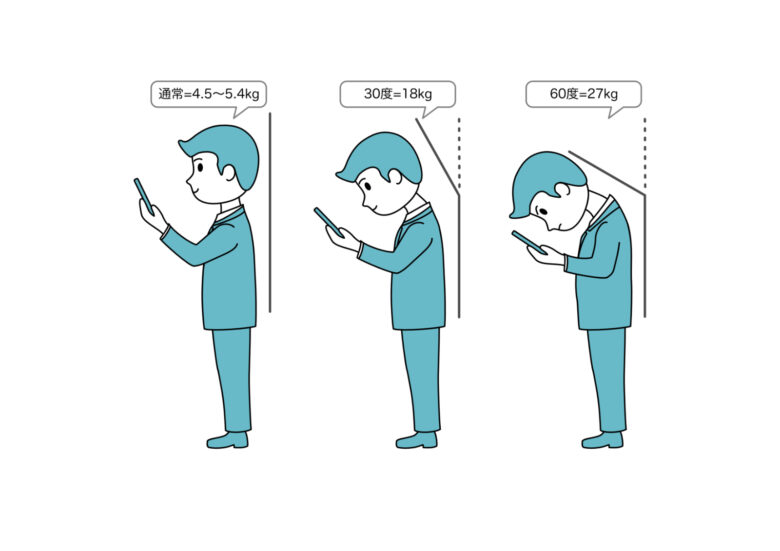

デスクワークや スマートフォンの使用で、前かがみの姿勢が続くと、首や肩への負担が蓄積されます。

**2. 首・肩周りの筋力バランスの悪化**

深層筋が弱くなり、表面の筋肉が過度に働くことで、首への負担が増加します。

**3. 睡眠環境の問題**

枕の高さや寝具の硬さが体に合わないと、睡眠中も首に負担がかかり続けます。

**見分けるべき危険なサイン**

ただの寝違えではなく、より深刻な問題の可能性がある場合の症状:

– 手や腕にしびれがある

– 握力が明らかに低下している

– 頭痛が伴っている

– 1週間以上症状が続いている

これらの症状がある場合は、単なる寝違えではない可能性があります。

**予防のための生活習慣**

寝違えもヘルニアも予防するための共通のポイント:

正しい姿勢の意識、適度な運動習慣、睡眠環境の整備が大切です。

特に、日中の姿勢を意識することで、首や肩への負担を減らすことができます。

意外な関係性!寝違えが治らない原因は肩甲骨の動きと姿勢だった

◉姿勢と寝違えの深い関係

◉姿勢と寝違えの深い関係

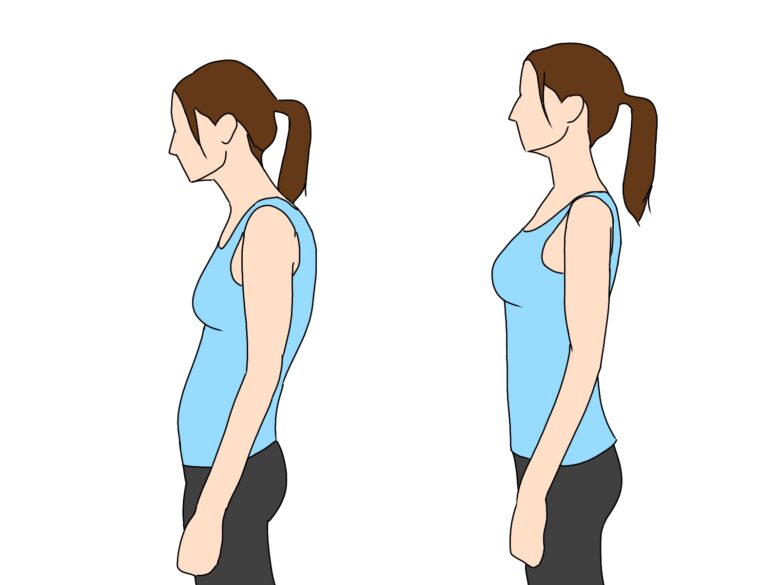

意外に思われるかもしれませんが、普段の姿勢が悪いと寝違えも起こりやすくなります。

特に、肩甲骨周りの筋肉の動きが悪くなると、首への負担が増加してしまいます。

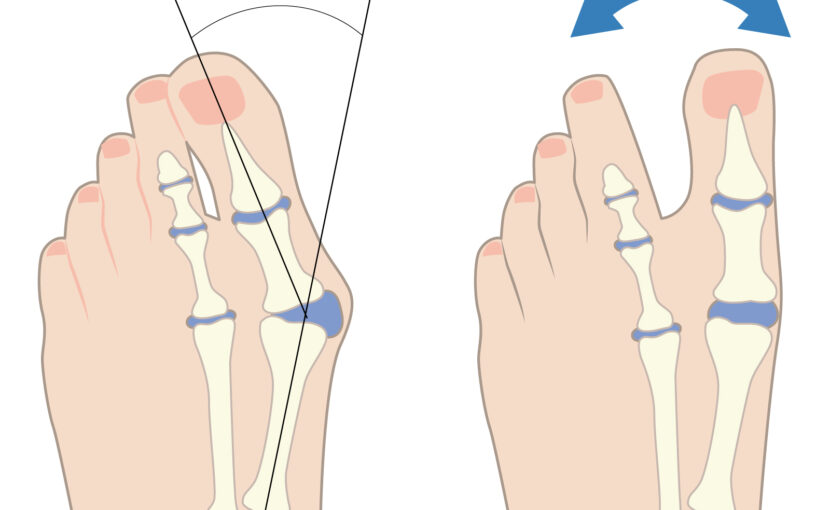

**肩甲骨と首の連動メカニズム**

人間の体は、肩甲骨と首の筋肉が密接に連携しています。

肩甲骨の動きが悪くなると、首の筋肉が肩甲骨の分まで働こうとして過度に緊張します。

この状態で睡眠をとると、首の筋肉に負荷がかかり、寝違えが起こりやすくなります。

**現代人に多い「巻き肩」の影響**

スマートフォンやパソコンの使用で肩が内側に入る「巻き肩」の姿勢が続くと、肩甲骨周りの筋肉が固まってしまいます。

この状態では、肩甲骨が正常な動きを失い、首の筋肉への負担が大きく増加します。

そこに不適切な寝方が加わると、体はさらに負担を感じ、寝違えとして症状が現れるんです。

現代医学でも、筋膜の連続性という観点から、肩甲骨と首の密接な関係が解明されています。

当院にご来院の寝違えの方の検査をすると、みなさん肩甲骨の動きが悪くなっています。

肩甲骨から首への負担は姿勢の乱れが大きく関係しており、これが寝違えの原因につながります。

寝違えが治らない時の正しい考え方と対処法

◉段階的アプローチによる改善方法

寝違えが治らない場合は、段階的なアプローチが重要です。

**第1段階:急性期の適切な対応(発症から2-3日)**

この時期は無理に動かさず、適度な安静を保つことが大切です。

ただし、寝たままや座ったままじっとしておくというのではなく、できる範囲で構いませんので普段通りの日常生活を続けてください。

温度療法については、炎症が強い場合は軽い冷却、筋肉の緊張が主体の場合は軽い温熱を使い分けます。

**第2段階:亜急性期の動きの回復(3日-1週間)**

痛みが和らいできたら、徐々に動きの範囲を広げていきます。

この時期は、首だけでなく肩甲骨周りの動きも意識することが重要です。

ゆっくりとした動きで、筋肉の緊張をほぐしていきます。

**第3段階:根本改善への取り組み(1週間以降)**

症状が落ち着いてきたら、再発防止のための根本的な改善に取り組みます。

日常の姿勢改善、肩甲骨の動きの回復、睡眠環境の見直しなどが中心となります。

こんな時は専門家にご相談を

以下のような症状がある場合は、早めに専門家にご相談ください。

1週間以上症状が続いている場合、手や腕にしびれがある場合は、他の原因が隠れている可能性があります。

また、頭痛や吐き気を伴う場合、握力の明らかな低下がある場合も注意が必要です。

特に、寝違えの根本原因である姿勢の問題や肩甲骨の動きの改善は、セルフケアだけでは限界があることが多いです。

そのような場合は、お早めにご連絡ください。

まとめ

寝違えが治らない原因について、首・ヘルニア・肩甲骨の関係性を中心とした根本的な改善方法をご紹介しました。

一時的な対処療法だけでなく、姿勢改善と肩甲骨の動きの回復で、症状を根本から改善していくことができます。

まずは今日から、首だけでなく全身のバランスを意識した生活を心がけてみてください。

そして、日々の姿勢と睡眠環境にも意識を向けることで、寝違えの根本的な改善が期待できます。

症状が改善しない場合は、お気軽にご相談ください。

(鍼灸師・あんまマッサージ指圧師・柔道整復師 星野泰隆監修)

ご予約はこちら

LINEでのご予約は24時間受け付けています。

こちらの画像をタップしてご予約、ご相談ください。

⬅️LINE予約はこちら⬅️

こちらの画像をタップしても、電話がつながります。

⬅️電話予約はこちら⬅️